Tous les occupants des camps installés dans le désert irakien ont une histoire. Et tous veulent rentrer chez eux.

Saadiya, 70 ans, a la voix rocailleuse et les ongles teints au henné. Elle sourit, même quand elle raconte que sa maison a été détruite.

Fazih vit à quelques pas d’elle, dans un abri en préfabriqué. Il a le visage buriné par le soleil, ne se rappelle plus de son âge, mais se souvient d’avoir fui le prétendu Etat islamique et d’avoir mangé de la nourriture pour animaux pendant plusieurs mois pour survivre. Il raconte que les hommes de son village ont agité leur tricot de corps blanc à l’arrivée de l’armée irakienne avançait.

Et puis il y a le jeune garçon qui ne parle pas et regarde droit devant lui. Il a des petites taches noires (qui ressemblent à du shrapnel) sur les joues et des cicatrices en relief sur le corps – des blessures de guerre. Des proches racontent qu’il a perdu sa mère lors d’un combat et que son père est porté disparu.

Tous trois viennent de la région de Falloujah, mais Ameriyat Falloujah héberge environ 50 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP) de tout l’Irak – des hommes, des femmes et des enfants traumatisés, qui ont échappé aux combattants de l’EI ou à la guerre qui leur ait faite.

L’armée et les médias internationaux mettent l’accent plus au nord, sur l’offensive de Mossoul qui pourrait chasser l’EI de l’Irak. Si la victoire semble probable, c’est le sort plus incertain de ces personnes déracinées et des millions d’autres déplacés qui sera la clé d’une paix juste et durable.

La majorité des quelque 3,2 millions de déplacés irakiens ne sont pas installés dans des camps officiels. Ici, dans la province d’Anbar, qui accueille le plus grand nombre de PDID (540 000), environ seulement 20 pour cent des déplacés vivent dans des camps ; plus de la moitié sont hébergés par des familles hôtes. D’autres ont trouvé refuge dans des écoles, des bâtiments inachevés, des campements informels ou des logements loués. En revanche, environ seulement trois pour cent des 450 000 PDIP de Bagdad vivent dans des camps.

Après avoir échappé à l’EI, bon nombre de déplacés ont traversé le désert à pied pour rejoindre Ameriyat Falloujah en juin, mais ils n’ont trouvé qu’une communauté humanitaire dépassée et mal préparée.

La situation s’est améliorée. A leur arrivée, beaucoup vivaient entassés dans des tentes – il fallait tout faire pour les protéger du sable et du soleil de l’été. Ces coquilles blanches sont aujourd’hui vides : les résidents du camp sont hébergés dans des préfabriqués ou des tentes plus petites. Ils ont de l’eau, des toilettes et des douches. Un petit marché, sorti de nulle part, propose des légumes et des cartes de téléphone mobile.

Cependant, il n’y a pas grand-chose d’autre et, à travers tout le pays, qu’ils vivent dans l’incertitude dans des camps établis dans le désert ou qu’ils soient hébergés dans des villes, les PDIP ont rarement la possibilité de se déplacer de province en province sans autorisation, et les emplois sont rares. Bon nombre de PDIP disent qu’elles se sentent oubliés.

Pour les populations forcées de quitter les régions d’où l’EI est en passe d’être expulsé, comme certaines parties de la province d’Anbar, le retour à la maison est compliqué et présente des risques politiques, liés aux conflits passés et aux divisions religieuses. La reconstruction a à peine commencé.

L’exemple de la province d’Anbar

La pauvreté et le désespoir peuvent expliquer pourquoi certains sont si désireux de rentrer chez eux – une étude récente sur les déplacés rentrés chez eux a révélé que la principale motivation de 86 pour cent des déplacés revenus dans la province d’Anbar était la possibilité de gagner leur vie. Mais ceux qui y sont parvenus estiment que la réalité n’est pas à la hauteur de leurs attentes – tous les déplacés de retour chez eux ont indiqué que le périple, le lieu de destination ou les deux ne sont pas sûrs.

Des efforts sont déployés pour débarrasser Ramadi, la capitale provinciale, des engins explosifs abandonnés, mais les opérations devraient durer plusieurs années et nécessiteront un investissement de centaines de millions de dollars. La ville a été détruite par plusieurs mois de combats et dispose désormais de peu d’infrastructures.

Cheik Rafi al-Fahdawi est membre du conseil provincial d’Anbar et responsable de la sécurité de la province. Entouré d’hommes en costume blanc, vêtu d’une élégante dishdasha blanche, il fait forte impression dans un hôtel de Bagdad.

« La vie n’est pas normale à Ramadi en ce moment…pas de moyens de subsistance, pas d’eau, pas de carburant », a dit à IRIN Cheik al-Fahdawi. « Les gens sont contents quand ils voient un mur encore debout ».

Cela fait presque un an que l’EI a été chassé de la ville. M. al-Fahdawi a indiqué que 70 pour cent des habitants de Ramadi étaient revenus dans cette ville en grande partie en ruines. Selon une évaluation menée récemment, la ville compte aujourd’hui un peu moins de 180 000 habitants contre 500 000 avant la guerre.

Ce qui se passe à Anbar a de l’importance – c’est la seule province gouvernée par les sunnites, minoritaires à l’échelle du pays, et bon nombre de personnes pensent que l’EI s’est emparé rapidement de la ville, parce que le groupe bénéficierait d’un certain soutien au sein de la population locale. Ramadi a déjà été aux prises avec l’extrémisme : pendant l’insurrection anti-américaine après l’invasion de 2003, Ramadi était un bastion d’Al-Qaïda, même si les tribus de la province ont largement contribué à chasser l’organisation de la ville.

M. Al-Fahdawi est inquiet : en l’absence d’une économie performante, d’écoles et d’un pouvoir fort, la situation pourrait s’aggraver à nouveau à Anbar, et ce, rapidement.

« Le gouvernement local de la province d’Anbar est très mal en point », a-t-il dit. « Le conseil provincial ne prend pas ses responsabilités pour se saisir du problème auquel nous sommes confrontés, et le gouvernement central non plus ».

Il a évoqué les combattants tribaux et les anciens policiers qui sont armés, mais ne perçoivent plus de salaires – il dirige certains d’entre eux et craint qu’ils ne sombrent dans la criminalité ou qu’ils s’affrontent.

« Tout cela pourrait conduire à une situation similaire à celle de Bagdad, où le gouvernement local est affaibli et la sécurité de la population constamment menacée », a-t-il conclu.

Vérification et contrôle

En raison des menaces qui pèsent sur la capitale, des tanks ont été déployés aux abords des rues commerçantes et l’armée a établi des barrages aux quatre coins de la ville.

Les populations locales se plaignent des inspections hâtives – souvent guère plus qu’un signe de la main – qui ne les rassurent pas. Mais si les combats continuent à Mossoul, il est à craindre que l’EI revienne à Bagdad et dans d’autres villes.

Malgré les affirmations selon lesquelles les zones libérées sont sécurisées, le 14 novembre, le groupe a revendiqué une série d’attentats-suicides dans la ville de Falloujah, dans la province d’Anbar. Ces attaques seraient les premières commises par le groupe depuis qu’il a été chassé de la ville au mois de juin.

Mais les violences ne sont pas isolées. Ce jour-là, des kamikazes de l’EI ont aussi pris pour cible des pèlerins chiites près de la ville sainte de Kerbala. Même si le calme règne dans certaines régions du pays et que de nombreux Irakiens mènent une vie normale, les Nations Unies rapportent que 1 120 civils ont trouvé la mort dans « des actes de terrorisme, de violence et de conflits armés » pour le seul mois d’octobre.

Les mesures de sécurité sont donc strictes. La majorité des hommes et des garçons qui fuient l’EI sont contrôlés par l’armée irakienne – ou par des milices à majorité chiite, ce qui a créé la controverse – avant d’entrer dans les camps officiels, les bâtiments inachevés ou les communautés hôtes. Des violations graves ont été constatées par le passé, notamment des allégations d’exécutions sommaires, et il y a des inquiétudes profondes et persistantes quant à la conduite du processus dans et autour de Mossoul.

Même s’ils passent la première étape du processus de vérification, les déplacés qui souhaitent rentrer chez eux doivent aussi remplir les critères des comités locaux composés d’officiers de police, de membres des forces de sécurités, de chefs tribaux et de membres des services de renseignement. « C’est comme un visa », a expliqué M. al-Fahdawi à propos du certificat délivré aux déplacés une fois qu’ils ont obtenu l’autorisation.

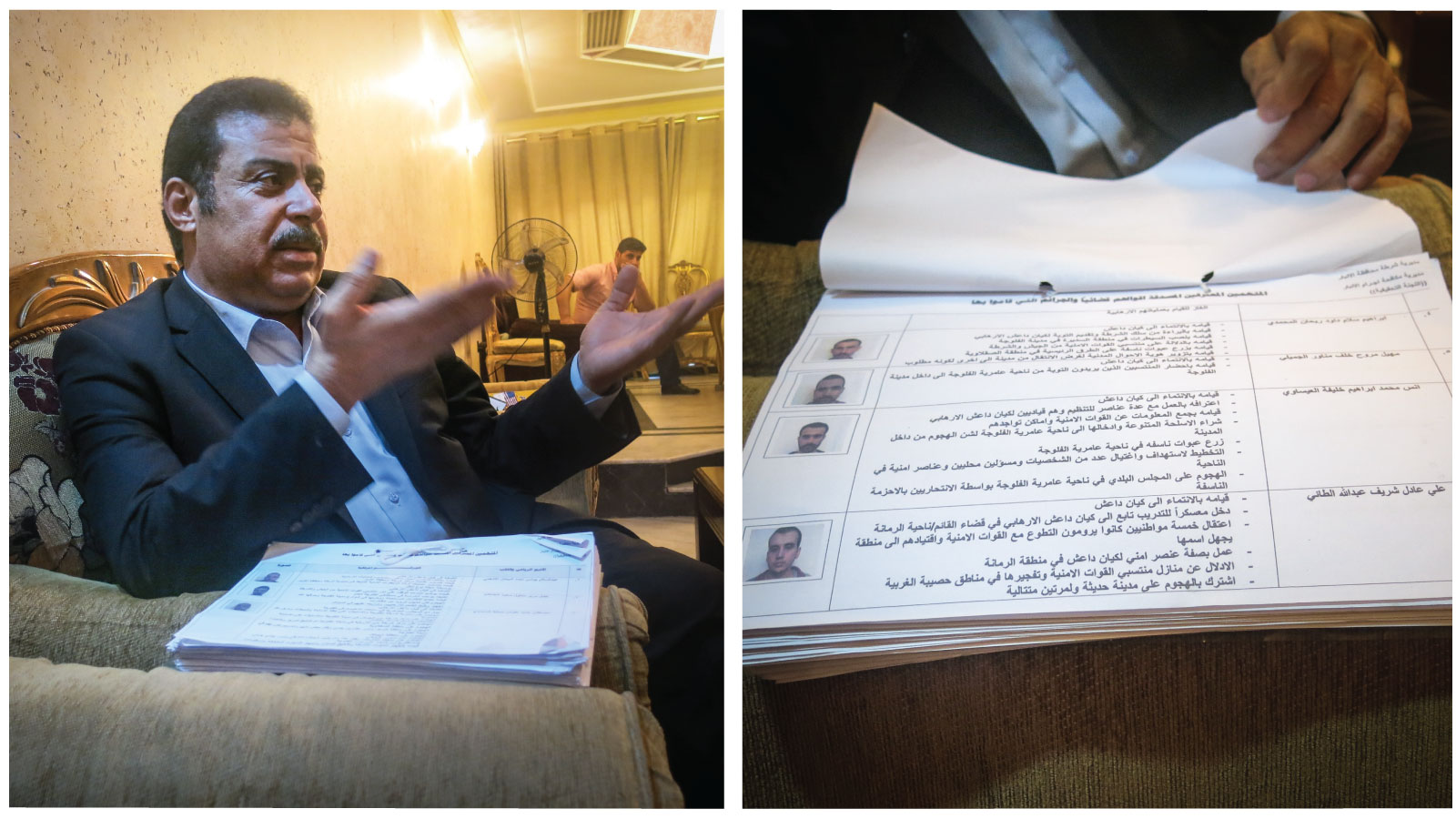

Cheik Hamid al-Hayes, le responsable du Conseil du salut d’Anbar – un groupe dissident de la milice tribale sunnite baptisée « réveil » qui a joué un rôle dans lutte contre Al-Qaïda en 2006-2007 – s’est exprimé avec franchise sur son fonctionnement.

Chez lui – sa maison se situe dans l’un des quartiers les plus prestigieux de Bagdad– dans un tiroir doré, il a trouvé un dossier concernant des hommes originaires de Ramadi qui ont été condamnés par la justice et qui se trouveraient dans une situation très difficile s’ils se présentaient dans les villes de la province d’Anbar qui ont été libérées du contrôle de l’EI.

« Nous avons un système de données », a-t-il dit à IRIN, derrière une pile de papiers de plusieurs centimètres d’épaisseur liés avec une ficelle. Il y a des photos, des noms, des descriptions de crimes et les dernières adresses connues.

« Nous n’accepterons pas le retour de ceux qui partagent les idées de l’EI », a-t-il dit. « Nous ne sommes pas contre l’islam, nous sommes contre les terroristes et je défie tout [prêcheur extrémiste] de parler d’extrémisme. Cela n’arrivera pas ».

Les détracteurs du processus expliquent qu’il n’est pas transparent et affirment que certains noms peuvent disparaitre d’une liste contre un pot-de-vin. M. Al-Fahdawi était certain que cela s’était déjà produit et plusieurs autres responsables ont dit qu’on ne pouvait pas exclure cette éventualité.

Et puis il y a ceux comme Saadiya d’Ameriyat Falloujah qui disent que leurs proches ont été accusés injustement et que l’on empêche à tort leurs familles de rentrer chez elles.

Saadiya raconte que sa famille a tenté d’obtenir un des « visas » évoqués par les responsables, mais que le nom de son mari figurait sur la liste noire tant redoutée de la ville. Elle affirme qu’il n’a pas de lien avec l’EI et qu’il passe ses journées à essayer de blanchir son nom. On lui a dit qu’il lui en coûterait 500 dollars, mais selon elle, « il n’a même pas l’argent nécessaire pour photocopier ces papiers et payer ses frais de transport ».

A Bagdad, ce qui semblait être la reconnaissance officielle d’un éventuel raté (de la part d’au moins un ministre) n’a fait que soulever d’autres questions.

Dhia Sallal, un agent du ministère des Déplacements et de la Migration, a dit à IRIN : « Des mesures de sécurité strictes ont été mises en place contre les familles dont le fils ou le frère a collaboré avec l’EI, alors on les empêche de rentrer chez elles ».

« Ces familles ne doivent pas être punies pour les crimes commis par leurs fils ».

Ainsi, quand bien même si le mari de Saadiya aurait un lien avec l’EI, on peut se demander si la décision prise de les laisser, elle et les autres, dans le désert est la meilleure solution. Il semble que les représentants politiques n’aient pas encore de réponse à cette question.

Un pays et un pouvoir divisés

Dire que les dirigeants de la province d’Anbar sont divisés est un euphémisme : quelques mois avant que l’EI ne soit chassé de la province, les députés ont demandé la dissolution du conseil provincial, et la tentative de révocation du gouverneur a échoué. Depuis longtemps, les chefs tribaux et les responsables politiques sont divisés sur la question de la participation au processus politique en Irak.

Cependant, la majorité des leaders sunnites semblent s’accorder sur un point : leur groupe religieux devra payer pour les péchés de l’EI – la décision qu’aurait prise le gouverneur kurde de Kirkouk de chasser les PDIP sunnites de sa province suite à un attentat de l’EI dans la région a jeté de l’huile sur le feu (le gouverneur a par la suite nié avoir pris une telle décision).

« Les sunnites d’Anbar sont toujours accusés d’être des collaborateurs », a dit M. al-Fahdawi. « Regardez ce qui s’est passé à Kirkouk. »

On peut résumer l’histoire récente de l’Irak et les doléances exprimées par les sunnites ainsi : le renversement de Saddam Hussein (et du parti Baas dominés par les sunnites) en 2003 et l’arrivée d’un gouvernement ouvertement démocratique dominé par les chiites ont engendré des tensions religieuses, un phénomène social jusque-là pas trop majeur en Irak.

Les sunnites représentent environ 25 pour cent de la population, et certains considèrent que le processus de débaasification qui a suivi la chute de Saddam Hussein – et qui, dans une certaine mesure, n’est pas fini – a injustement visé des leaders sunnites qui n’étaient même pas fidèles au dictateur, pour des raisons idéologiques et parfois criminelles.

Renad Mansour, spécialiste de l’Irak à la Chatham House, a souligné que les leaders sunnites ont joué un rôle dans leur propre marginalisation, car ils ont pris la décision de ne pas prendre part à la politique centrale – aucun mouvement politique ne représente ce groupe religieux, même s’il compte des ministres au sein du gouvernement.

Le mécontentement et le manque d’opportunités ont laissé un vide qui a été comblé par Al-Qaïda d’abord, puis par l’EI. Certains craignent que cette situation ne se reproduise, avec un autre groupe extrémiste, un autre cahier de doléances. Une des plus grandes craintes est que l’on passe simplement de la débaasification à l’éradication de l’EI.

M. Mansour a dit que le rétablissement de la confiance dans le gouvernement central et le gouvernement local – une tâche difficile, car bon nombre de responsables de la province ont perdu la confiance de la population – était la clé pour renverser la tendance dans la province d’Anbar, et dans le reste du pays.

« La population reviendra si elle sait qu’il y a une solution permanente à l’EI et aux causes sous-jacentes de la montée de l’EI », a-t-il dit. « Car ce n’est pas la première fois qu’elle est confrontée à ce genre de situation ».

La solution passe notamment par la réconciliation, un mot prononcé par plusieurs leaders tribaux et responsables du gouvernement avec qui IRIN s’est entretenu. Certains ont même signé un plan d’action – présenté dans un dossier plastifié bleu – offrant une feuille de route détaillée ainsi que des propositions dans tous les domaines, de l’éducation à la reconstruction de la communauté. Le plan semble correct sur le papier, mais tout se résume à l’argent, et trouver de l’argent ne sera pas évident.

Dans un pays où une explosion retentit tous les deux ou trois jours dans la capitale et qui a un front à seulement quelques heures de route, la sécurité est une priorité majeure. Les projets de réconciliation sont tout en bas de la liste.

Des ressources limitées ?

Selon Raad al-Dahlaki, un député de Diyala qui préside le comité parlementaire sur la migration et les déplacements, le ministre en charge de ces questions a reçu environ 40 pour cent de son budget de 108 millions de dollars pour 2016. Il devrait également recevoir 40 pour cent des trois pour cent prélevés sur les salaires des fonctionnaires – le reste ira aux miliciens qui soutiennent l’armée irakienne.

Comparez ces sommes aux 19 milliards de dollars de dépenses prévues en 2016 pour la défense, et vous relevez un total manque de prévoyance, a dit M. Mansour de la Chatham House.

« Il semble que l’accent reste mis sur l’aspect militaire car, dans une certaine mesure, c’est la solution la plus simple. Il est plus facile de trouver des armes et de rassembler des soldats pour combattre l’EI. Il est plus difficile de rassembler tous ces groupes pour trouver un compromis.

« Il y a une coopération sans précédent [contre l’EI] », a-t-il dit. « C’est vraiment le moment de trouver des solutions politiques et de les associer aux solutions humanitaires. Mais malheureusement, personne ne le fait et c’est une cause d’inquiétude ».

Le gouvernement du Premier ministre Haider al-Abadi affirme qu’il fait tout ce qu’il peut faire avec des ressources limitées.

Saad al-Hadithi, le porte-parole du Premier ministre, a dit à IRIN qu’il a « distribué une aide financière à une grande partie des familles (de PDIP] enregistrées ». Il a dit que le gouvernement travaillait à « la réhabilitation des zones libérées malgré la crise économique », et a souligné que « le processus de contrôle de sécurité est efficace » et que les personnes soupçonnées d’appartenir à l’EI seraient jugées.

Le fait que certains déplacés aient reçu des cartes avec un crédit de 300 dollars n’a pas suffi à convaincre M.al-Dahlaki, le député de Diyala, qui est plongé dans une rage froide. Assis dans son appartement situé dans la zone verte – bon nombre de responsables gouvernementaux vivent dans cette enclave placée sous haute sécurité – il a dit que la crise du déplacement avait « largement dépassé » les anticipations des Irakiens, et a fermement critiqué la lourdeur du système de contrôle.

« Le nombre d’obstacles qu’ils doivent franchir au cours de ce processus : c’est plus difficile que de déposer une demande de visa pour les Etats-Unis », a-t-il dit. Il a ensuite remis en question sa raison d’être, demandant avec incrédulité : « Tant qu’un individu reste à l’extérieur [de sa ville ou de sa municipalité], tout va bien, mais quand il rentre chez lui, c’est un terroriste ? »

A Ameriyat Falloujah, Saadiya dit à IRIN qu’elle rentrera chez elle, même si elle ne retrouve que des ruines. « J’ai des arbres, je dormirai sous leurs branches », dit-elle. Son sourire s’agrandit ; ses mains se détendent : « Quand je rentrerai, je jetterai des bonbons en l’air ».

as/ag-mg/amz