J’ai toujours une cicatrice qui descend le long de ma main droite. Elle date de l’époque où un camarade de classe m’a donné un coup de couteau, en 1995, tandis que je dormais dans un dortoir. Il s’agissait d’un Tutsi dont les frères avaient été tués quelques années plus tôt. Accablé par la peine, il a reporté sa colère sur moi, un Hutu. Je dois la vie à une couverture suffisamment épaisse pour avoir empêché la lame de pénétrer profondément.

Le Burundi est un endroit tourmenté. La découverte de milliers de charniers depuis un an et demi le montre clairement, surtout quand on sait que ce pays minuscule n’est peuplé que de quelques millions d’habitants.

Les charniers contiennent les restes des victimes de massacres qui ont meurtri mon pays pendant des décennies. Comme au Rwanda voisin, la plupart des victimes sont mortes en raison de leur origine ethnique, hutu ou tutsi, mais les tueries au Burundi ont reçu une bien moindre attention.

Néanmoins, des fouilleurs en combinaisons et bottes de caoutchouc recueillent à présent ces restes humains, dans l’espoir de pouvoir enfin identifier les morts et établir les circonstances de ces crimes de génocide peu documentés et insuffisamment reconnus.

L’auteur explique pourquoi il a écrit cet article.

La Commission vérité et réconciliation joue un rôle de premier plan dans les efforts déployés. Elle a été créée sur le modèle de la commission mise sur pied en Afrique du sud après la fin de l’apartheid. L’idée de cette commission a été conçue en 2000, dans le cadre d’un accord de paix négocié par Nelson Mandela, mais il a fallu attendre longtemps avant qu’elle puisse se mettre au travail.

Depuis janvier 2020, j’accompagne la commission dans ses déplacements, qu’elle inspecte des charniers ou qu’elle enquête sur les atrocités commises dans tout le pays. J’ai assisté à des scènes poignantes : des familles qui identifient les restes d’êtres chers après des années passées à les rechercher ; des tueurs qui demandent pardon aux victimes.

Mais tandis que la commission fait enfin la lumière sur le passé, de vieilles blessures sont aussi rouvertes. Ce processus, selon certains, exacerbe les divisions plutôt que de contribuer à nous apaiser.

La commission est chargée d’enquêter sur les atrocités commises entre le 19ème siècle, quand le Burundi a été colonisé pour la première fois par une puissance européenne, et l’année 2008, quand le dernier mouvement rebelle en activité dans le pays a signé un cessez-le-feu avec le gouvernement.

Certains détracteurs de cette initiative déplorent que les crimes commis depuis 2015 ne soient pas concernés par cette enquête. Cette année-là, notre ancien président, Pierre Nkurunziza, décédé depuis lors, a remporté un troisième mandat controversé, donnant lieu à des manifestations puis à une répression et au déplacement de quelque 400 000 Burundais.

D’autres affirment que les équipes de recherches se concentrent sur les victimes hutu plutôt que tutsi, en particulier les Hutus victimes du génocide de 1972. La commission nie toute partialité. Mais en raison des relations étroites qu’elle entretient avec notre parti au pouvoir, un ancien mouvement rebelle hutu, certains remettent en cause ses motivations.

Mais une chose est sûre. Nous avons tous été touchés par la guerre. Comme l’a écrit le spécialiste du Burundi, René Lemarchand : « Nulle part ailleurs en Afrique les droits de l’homme n’ont été bafoués à une plus grande échelle et plus brutalement qu’au Burundi. »

J’ai échappé à une tentative de meurtre en 1995 mais ce n’est pas la seule fois que j’ai frôlé la mort. En 1996, des soldats tutsi m’ont arrêté avec des amis au bord de la route, nous accusant d’être des rebelles hutu. Ils nous ont donné l’ordre de nous allonger à deux mètres d’intervalle. Un camion blindé s’est alors approché et a écrasé mes amis, les tuant l’un après l’autre.

J’ai survécu grâce à un Tutsi du quartier, François Mbesherubusa, qui passait par là. Il connaissait mon père et a dit aux soldats : « Désiré est comme mon fils ; vous devez le remettre en liberté ». Mes amis Bigirimana, Yohani et Gérard n’ont pas eu cette chance. Leur mort me hante toujours, 25 ans plus tard.

François Mbesherubusa est décédé il y a quelques années, mais nos familles sont restées en contact. Après sa mort, j’ai apporté des vêtements à son épouse en signe de gratitude. Et aujourd’hui, je travaille avec sa fille pour une coopérative commerciale qui lutte contre la pauvreté rurale dans le sud du Burundi.

L’auteur évoque son père, un survivant du génocide de 1972.

Confessions d’un complice : « On m’a utilisé. Et j’ai obéi pour rester en vie. »

Les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Un accord de paix signé en 2000, suivi d’autres accords conclus avec des mouvements rebelles, a débouché sur un partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis qui a désamorcé le conflit ethnique.

Mais jusqu’à présent, personne n’a vraiment rendu de comptes et aucun dialogue constructif n’a été entamé sur le passé de notre pays, ce que la Commission vérité et réconciliation cherche maintenant à corriger.

Des dispositions spéciales pour la justice de transition au Burundi ont été incluses dans l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation conclu en 2000. Cet accord a contribué à mettre fin à la guerre civile qui avait éclaté en 1993. Il appelait à la création d’un tribunal pénal et d’une Commission vérité et réconciliation.

Toutefois, le tribunal n’a toujours pas été établi et il aura fallu plus de 14 ans pour mettre sur pied la Commission vérité et réconciliation. Ce retard est dû en partie au fait que le gouvernement a donné la priorité aux négociations de paix avec les mouvements rebelles réfractaires plutôt qu’à la justice de transition.

Des désaccords au sujet des différents mécanismes sont par ailleurs survenus entre les autorités burundaises et l’Onu, qui a eu une grande influence dans le pays après la guerre civile. Les intérêts personnels de certains responsables politiques ont également joué un rôle.

« Étant donné que beaucoup d’entre eux ont du sang sur les mains, il est dans leur intérêt de ne pas faire toute la vérité et que tous les responsables n’aient pas à rendre des comptes, » a écrit Stef Vendeginste, spécialiste du Burundi à l’Université d’Anvers, dans un document universitaire en 2012.

La loi portant création de la Commission vérité et réconciliation a fini par être adoptée en 2014, malgré les réticences de groupes d’opposition qui ont critiqué l’absence de mécanisme judiciaire et qui ont eu le sentiment que la commission serait contrôlée par le CNDD-FDD au pouvoir, un parti à l’époque de la guerre civile.

Le mandat initial de la commission, qui a duré quatre ans, a concerné les crimes commis depuis l’indépendance, en 1962. Ce mandat a été prorogé en 2018 et il a été étendu à toute la période coloniale, une décision qui, selon ses détracteurs, risquait de peser indûment sur les ressources de la commission.

La commission a officiellement entamé ses travaux en mars 2016, un an après les élections présidentielles qui ont vu le président Nkurunziza, aujourd’hui décédé, remporter un troisième mandat controversé. Des militants de la société civile ont estimé que ce calendrier avait pour but de faire oublier la crise électorale.

« Dans l’idéal, une solution à la crise politique actuelle serait nécessaire avant que la Commission vérité et réconciliation ne puisse commencer la tâche difficile qui consiste à mettre au jour la mémoire douloureuse et très politisée du passé, » indiquait en 2016 un rapport publié par Impunity Watch, une organisation de défense des droits humains établie aux Pays-Bas.

La commission, qui a été enfin mise sur pied en 2014, a lancé l’année dernière une campagne nationale pour cartographier et fouiller les charniers, et ce à un moment délicat : de nouvelles élections présidentielles se tenaient et la pandémie de COVID-19 se propageait dans le pays.

J’ai commencé à accompagner les membres de la commission à Karuzi et Gitega, deux provinces du centre du Burundi. Il m’a fallu deux heures et demie pour atteindre ma première destination en voiture. Je venais de Bujumbura, la ville où j’ai grandi, la plus grande du pays. Il pleuvait à verse sur les collines ondoyantes.

Beaucoup de gens ont perdu la vie dans ces provinces, lors des tueries de 1972, les pires que le Burundi ait jamais connues. Nous appelons ces événements Ikiza, ce qui signifie fléau ou calamité dans notre langue, le kirundi.

La majorité des spécialistes du Burundi estiment que le conflit a éclaté quand les Hutus, le groupe ethnique majoritaire dans le pays, ont déclenché un début de révolte contre le gouvernement, contrôlé à l’époque par des élites issues de la minorité tutsi. Quelque 3000 Tutsis ont été tués.

Le gouvernement et l’armée (composée exclusivement de Tutsis), sous la houlette de l’officier Michel Micombero, ont riposté avec une brutalité inimaginable, tuant entre 100 000 et 300 000 Hutus. Beaucoup considèrent qu’il s’agit d’un génocide.

Je suis né six ans avant ce carnage mais il a façonné ma vie, comme celle de tant d’autres personnes. Mes parents m’ont appelé Nimubona, qui veut dire ‘seul Dieu le protègera’, de crainte que ma vie ne soit menacée en cas de nouveau bain de sang.

J’ai appris ce qui s’était passé par mes grands-parents, qui ont perdu des membres de leur famille et des amis. J’ai vu un charnier pour la première fois à l’âge de sept ans, quand des ingénieurs ont mis au jour des restes humains alors qu’ils construisaient une route qui passait devant chez moi. Parmi ces ossements enchevêtrés se trouvait une montre-bracelet rouillée qui appartenait à un bon ami de mon père. Aaron avait été arrêté puis avait disparu en 1972.

Malgré cela, rien n’aurait pu me préparer à ce que j’ai vu et entendu l’année dernière quand les équipes de fouilleurs ont mis au jour des dizaines de charniers dans le centre du Burundi. Ils contenaient les restes de milliers de personnes mortes en 1972.

Ces fosses communes ont été découvertes sur les berges d’une rivière, sous les bananiers et les avocatiers qui, selon les experts de la commission, ont été plantés là pour dissimuler les faits. Je me suis demandé si les riverains avaient mangé les fruits de ces arbres sans savoir que des corps étaient ensevelis dessous.

Les ossements provenant de différents sites avaient été extraits des charniers et étaient exposés sous des tentes médicales, formant des amas gigantesques. Leurs dimensions étaient effarantes, tout comme étaient effarants les récits des témoins que j’ai interviewés pour tenter de comprendre ce qui s’était passé.

À Karuzi, j’ai rencontré Maximilien Barampama, un habitant de la région qui était incarcéré pour un menu larcin dans une prison de Gitega quand les massacres ont commencé dans les deux provinces. Des soldats l’ont forcé à participer aux tueries. « On m’a utilisé, m’a-t-il dit, et j’ai obéi pour rester en vie. »

L’auteur évoque le Père Michel Kayoya, une victime du génocide de 1972.

Maximilien Barampama m’a expliqué que les Hutus pensaient que les personnes instruites avaient été prises pour cible. Ce fut la même chose dans tout le pays : des commerçants et des fonctionnaires sont morts par milliers, ainsi que des religieux, des enseignants et des élèves, dont certains étaient encore à l’école primaire.

À Gitega, les victimes ont été emprisonnées dans des cellules misérables, sans sanitaires. Par la suite, on les a entassées dans des camions et on les a amenées jusqu’à des fosses profondes creusées par des bulldozers.

Maximilien Barampama et d’autres m’ont raconté que se trouvait parmi ces victimes le Père Michel Kayoya, un prêtre, écrivain et philosophe hutu bien connu. Il chantait des cantiques[B1] et invitait les autres détenus à prier à ses côtés, malgré leurs conditions de détention atroces.

Alors même qu’il approchait du lieu d’exécution, Michel Kayoya a continué à prier et à chanter[B2] des cantiques, m’a dit Maximilien Barampama. Il se souvenait que le prêtre chantait le même refrain, encore et toujours : « Nous allons dans la maison du Père ».

Avant son exécution, le prêtre a donné l’absolution aux autres membres du clergé, hommes et femmes, selon Maximilien Barampama, et a enlevé son étole, qu’il considérait comme trop sacrée pour être enterrée. Les soldats versaient des larmes alors même qu’ils ouvraient le feu pour le tuer.

Au cours d’une exhumation à Gitega, des lunettes qui ressemblaient à celles du Père Kayoya ont été découvertes, ainsi qu’un chapelet et d’autres objets liturgiques. J’étais présent quand des habitants de la région et des personnalités religieuses sont venus se recueillir.

Le fait que les génocidaires ont pris pour cible les Hutus instruits a amené des spécialistes comme René Lemarchand à qualifier les événements de 1972 de génocide « sélectif » ou « partiel ». L’objectif était de créer une sous-classe hutu et de consolider le contrôle tutsi de l’État unipartite pour les décennies à venir.

La cruauté de cette mission, qui a atteint son but, a marqué Maximilien Barampama : il est sorti de prison en 1973, après avoir purgé sa peine. Près de cinq décennies plus tard, le traumatisme qu’il a subi se lit toujours sur son visage.

La recherche des êtres aimés: « J’éprouve de la tristesse quand je pense à la mort de mon père, mais de la joie en voyant enfin ses restes. »

La guerre est finie au Burundi, mais des problèmes persistent. La pauvreté est très répandue et les litiges fonciers[B3] sont légion. Les mouvements rebelles sont toujours actifs de l’autre côté de la frontière, dans l’est de la République démocratique du Congo, là où tout le monde, dans la sous-région, tend à se débarrasser de ses problèmes.

La situation s’est dégradée depuis 2015 : l’espace dévolu à la société civile et aux médias indépendants s’est réduit comme peau de chagrin, tandis que les critiques exprimées par la communauté internationale ont poussé le gouvernement à adopter une politique isolationniste. Notre nouveau président, Évariste Ndayishimiye, s’est vu décerner un satisfecit après avoir libéré des journalistes et après avoir rétabli des relations diplomatiques lors de sa première année au pouvoir, mais il reste encore beaucoup à faire.

Nos problèmes ne sont que rarement évoqués par les médias étrangers, et nos besoins sont insuffisamment couverts par les organisations humanitaires. Selon le Norwegian Refugee Council, une organisation internationale d’aide au développement, le Burundi figure au troisième rang des pays en crise les plus négligés au monde.

Notre passé est négligé, lui aussi. Contrairement au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, dont l’histoire est intimement liée à la nôtre, la tragédie de 1972 n’a guère reçu d’attention à l’époque, et en reçoit encore moins depuis.

C’est exactement ce que le gouvernement de 1972 souhaitait : il a fait barrage aux journalistes qui ont essayé d’enquêter sur les tueries, et il a empêché les gens de faire leur deuil pendant les années de silence imposé par l’État qui ont suivi.

Mais les Burundais auxquels j’ai parlé attendent davantage de la commission que de simplement relater le carnage par le menu : la plupart ont perdu des membres de leur famille dans les tueries et ils espéraient que les exhumations les aideraient à aller de l’avant.

Chaque jour, partout où je me suis rendu, des foules se formaient près des charniers. Les gens qui venaient assister aux exhumations se tenaient derrière les rubans de chantier délimitant les lieux, tandis que des membres de la commission interrogeaient les personnes qui acceptaient de s’exprimer.

Pour identifier les victimes, les équipes de recherches ne prélevaient pas d’échantillons destinés à une analyse génétique : elles brandissaient au contraire des ceintures, des chaussures, des vêtements et autres objets extraits du sol dans l’espoir que les habitants pourraient en identifier les propriétaires.

Et parfois, cela donnait des résultats. À Karuzi, j’ai rencontré Laetitia. Elle ne m’a pas donné son nom de famille. Elle suivait une exhumation depuis dix jours, en espérant retrouver son père. Enfin, des équipes de recherches ont extrait des sandales noires et un crâne avec des implants dentaires qui ont permis d’identifier son père.

Comme le veut la culture burundaise, la confirmation de la mort de son père a signifié qu’une cérémonie de deuil pouvait enfin se tenir. « J’éprouve de la tristesse quand je pense à la mort de mon père, mais de la joie en voyant enfin ses restes, » m’a dit Laetitia alors que nous pleurions ensemble.

Certaines organisations de défense des droits humains ont critiqué la commission pour ne pas avoir respecté les normes médico-légales et pour ne pas avoir entreposé les restes humains de façon digne. Mais les Burundais qui constituent ces équipes de recherches ont eux-mêmes un vécu poignant qui reflète bien les enjeux de ce processus.

Par exemple, en septembre 2020, j’ai rencontré Jean-Marie, un jeune homme qui fouillait patiemment un charnier dans la province de Makamba, dans le sud du Burundi, où je suis né. Il m’a dit que les événements de 1972 avaient causé à sa famille des décennies de souffrances.

Son grand-père, qui gagnait le pain de la famille, a été tué dans les massacres et son père a pu rejoindre un camp de réfugiés à l’étranger. La famille est revenue au Burundi des années plus tard, trop pauvre pour envoyer Jean-Marie à l’école.

Ce n’est pas un hasard si le jeune homme a rejoint les rangs de la commission. Il m’a dit qu’il cherchait activement son grand-père, qui portait un manteau rouge le jour de sa disparition, selon des témoins.

Jean-Marie, pelle en main, sentait son cœur s’arrêter chaque fois qu’il apercevait du rouge dans la terre. « Mon but n’est pas de gagner de l’argent, m’a-t-il dit, je veux juste être le premier à voir les restes de mon grand-père. »

Peur, ressentiment et ‘désir de vengeance’

Autrefois, il n’y avait pas de violence interethnique au Burundi. Nos dirigeants étaient des rois et des princes, membres d’une dynastie royale connue sous le nom de Baganwa. Les différences de classes avaient moins à voir avec les Hutus et les Tutsis, qui parlent la même langue et ont les mêmes coutumes, qu’avec les Baganwa et leurs sujets.

Si les deux groupes présentaient des différences, l’identité ethnique ne déterminait pas le rang social et économique. Les conseillers du roi, les abanyarurimbi, étaient par exemple issus des deux communautés. D’ailleurs, les Hutus pouvaient devenir des Tutsis, et certaines personnes prétendaient même appartenir aux deux communautés à la fois.

Lorsque nous avons obtenu notre indépendance de la Belgique, en 1962, les principales luttes de pouvoir opposaient des factions rivales de la classe royale, les Bezis et les Batares, plutôt que les Hutus et des Tutsis.

Dans ces conditions, comment des siècles de cohésion, favorisée par une allégeance à une monarchie commune, ont-ils pu déboucher sur des violences interethniques généralisées, une énigme que René Lemarchand appelle « le paradoxe burundais » ?

Les avis sont partagés. Des spécialistes ont publié des ouvrages sur les événements de 1972, mais les Burundais considèrent depuis longtemps que ces récits historiques sont incomplets, et la commission remet à présent en cause certains récits qui ont vu le jour.

Toutefois, il est clair que certains facteurs ont joué un rôle. La révolution hutu qui a débuté en 1959 au Rwanda contre la monarchie à dominante tutsi, a vu des centaines de milliers de Tutsis fuir au Burundi, créant des tensions entre les groupes. L’abolition de notre monarchie en 1966 a aussi éliminé une force de stabilité qui jouait un rôle essentiel dans la prévention des conflits interethniques.

Les lignes de fracture se sont amplifiées après le génocide de 1972. Et quand des éléments radicaux tutsis ont assassiné notre premier président démocratiquement élu, un Hutu, en 1993, une guerre civile a éclaté entre les rebelles hutus et l’armée à dominante tutsi. En 2005, on estimait à 300 000 le nombre de morts supplémentaires et à 1,2 millions le nombre de Burundais déplacés.

Le Burundi, petit pays enclavé de la région des Grands Lacs en Afrique, est colonisé pour la première fois par l’Allemagne en 1890. Après la Première[B5] guerre mondiale, le pays est gouverné par la Belgique, d’abord sous mandat de la Ligue des nations, puis en tant que territoire sous tutelle de l’Onu.

À l’époque de la domination belge, les administrateurs coloniaux stéréotypent les Tutsis comme une race supérieure et discriminent les Hutus. La stratégie du ‘diviser pour mieux régner’ cible par ailleurs la classe royale des Baganwa, qui transcende l’appartenance ethnique.

Après l’indépendance en 1962, des luttes de pouvoir éclatent entre des groupes Baganwa, les Bezis et les Batares. En l’espace de quelques années, la politique prend aussi un tour ethnique, une première dans l’histoire du Burundi.

Plusieurs facteurs expliquent la recrudescence des tensions ethniques, selon les spécialistes de cette période. Les événements au Rwanda voisin, un pays tellement imbriqué avec le Burundi que certains les appellent ‘les faux jumeaux’, ont eu une influence énorme.

La révolution hutu (qui a commencé en 1959) contre la monarchie du Rwanda dominée par les Tutsis, a aussi modifié l’équilibre du pouvoir et a vu des centaines de milliers de Tutsis fuir au Burundi. Leur arrivée a fait craindre aux Tutsis du Burundi que le même sort ne leur soit réservé.

En 1961, l’assassinat du premier ministre burundais, le Prince Rwagasore, a aiguisé les divisions ethniques en éliminant une personnalité à la fois appréciée et unificatrice. L’abolition de la monarchie en 1966 a supprimé une autre force de stabilité.

Le coup d’État militaire qui a suivi, la même année, a mis les Tutsis au pouvoir pour des décennies. Toute remise en cause de ce pouvoir par la majorité hutu a donné lieu à une répression effroyable.

En 1972, près de 300 000 Hutus sont tués : beaucoup de spécialistes considèrent qu’il s’agit d’un génocide. En 1988, pas moins de 20 000 Hutus sont aussi massacrés à la suite d’une révolte hutu suscitée par une rumeur qui veut qu’un ‘nouveau 1972’ se prépare.

En réponse à la préoccupation croissante de la communauté internationale, le Burundi entame finalement un processus de réforme au début des années 1990. Une nouvelle constitution est adoptée, dans le cadre d’une transition vers une démocratie multipartite dirigée par le président en exercice, Pierre Buyoya.

Les élections qui se sont tenues en 1993 ont vu Melchior Ndadaye battre Pierre Buyoya et devenir le premier président démocratiquement élu du Burundi. Il s’agissait aussi du tout premier dirigeant hutu. Mais il devait rester peu de temps au pouvoir.

En octobre 1993, Melchior Ndadaye a été assassiné par des officiers militaires tutsi. Un assassinat qui a généré des débordements de violence spontanés anti-tutsi qui, selon les enquêteurs de l’Onu, ont représenté des « actes de génocide ».

Cet assassinat est aussi à l’origine d’une guerre civile de 15 ans entre les mouvements rebelles hutu et l’armée à dominante tutsi. Quelque 300 000 personnes auraient perdu la vie et 1,2 millions de Burundais auraient été déplacés.

Un accord de paix, négocié par l’ancien président de l’Afrique du sud, Nelson Mandela, a débouché sur la signature, en Tanzanie, de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation en août 2000. Toutefois, au départ, cet accord n’incluait pas les principaux mouvements rebelles.

Par la suite, de nouveaux accords de cessez-le-feu ont été néanmoins signés par les mouvements rebelles, qui se sont ensuite transformés en partis politiques. Le dirigeant de l’un d’entre eux, Pierre Nkurunziza, est devenu président en 2005.

L’accord d’Arusha a débouché sur un système élaboré de partage du pouvoir qui a contribué à apaiser le conflit ethnique en garantissant aux Tutsis et aux Hutus une représentation équitable au parlement, dans l’armée et dans d’autres institutions clés.

Mais l’instabilité politique s’est poursuivie, alors que le parti de Pierre Nkurunziza, le CNDD-FDD, cherchait à asseoir son pouvoir. Nkurunziza a remporté un deuxième mandat en 2010 lors d’élections boycottées par l’opposition, et, en 2015, un troisième que beaucoup ont jugé non constitutionnel.

Les manifestations importantes contre le troisième mandat de Nkurunziza ont été suivies d’une vague de répression qui a fait fuir des centaines de milliers de personnes à l’étranger. Malgré les craintes de voir la crise dégénérer en violences ethniques et en génocide, elle est restée de nature principalement politique.

Les élections présidentielles de mai 2020 ont été marquées par des poussées de violence mais surtout par un changement majeur : Pierre Nkurunziza a passé la main à Évariste Ndayishimiye, un ancien général du CNDD-FDD réputé pour être réformiste.

Ndayishimiye devait succéder à Nkurunziza en août 2020 après avoir remporté les élections de mai. Mais le président en exercice, mort soudainement en juin 2020, à l’âge de 55 ans, a propulsé son successeur au pouvoir quelques mois plus tôt que prévu.

Alors que tout le monde a souffert pendant ces vagues de violence, certains groupes de la société civile ont accusé la commission de parti pris en focalisant apparemment ses enquêtes sur les événements de 1972 et sur les victimes hutu de ces tueries.

Des militants d’opposition ont établi un lien avec les élections de l’année dernière, affirmant que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, un ancien mouvement rebelle hutu qui a pris les armes dans les années 1990, tentait de rallier des soutiens dans l’électorat hutu.

D’autres estiment que le CNDD-FDD a des motivations d’ordre plus personnel : aider les membres du parti qui ont perdu des proches en 1972 à tourner la page, et esquiver les questions délicates qui ne manqueraient pas de se poser si une enquête était aussi diligentée sur les crimes commis par les anciens rebelles.

Le président de la commission, Pierre-Claver Ndayicariye, a nié tout parti pris quand je l’ai interviewé en mars 2020. Il a déclaré que la commission avait ouvert des charniers divers à partir des années 1990, et que des enquêtes seraient menées le moment venu sur toutes les atrocités commises.

Quand je lui ai demandé si la majorité des exhumations à ce jour ont été réalisées dans les charniers de 1972, Pierre-Claver Ndayicariye m’a répondu que les témoins et ceux qui ont perpétré ces crimes ne vivraient plus très longtemps. Il a ajouté que les familles des disparus ont aussi attendu plus longtemps que les autres pour obtenir des réponses.

Toutefois, sur le terrain, l’indignation contre la commission était palpable. Dans la province de Makamba, j’ai rencontré un Tutsi qui refusait d’indiquer aux équipes de recherches l’emplacement d’un charnier où son père était enterré, en raison de son ressentiment envers la commission.

Plusieurs membres de la communauté tutsi avec lesquels je me suis entretenu ont déclaré qu’ils craignaient aussi des violences si leurs voisins hutus arrivaient à la conclusion qu’ils étaient à l’origine des découvertes faites par la commission. Des conclusions qui pourraient être utilisées pour traduire en justice les auteurs de crimes si le gouvernement en décidait ainsi.

L’auteur évoque Emmanuel Ndahigeze et d’autres héros de 1972.

Une opinion que partage la Commission d’enquête indépendante de l’Onu sur le Burundi. En mars 2020, elle a lancé une mise en garde sur « les risques de raviver des antagonismes passés, notamment le désir de vengeance ».

En demandant aux communautés de revivre le passé, le travail de la commission a aussi montré en quoi nos souvenirs diffèrent. Dans la province de Rumonge, près de Makamba, les Hutus que j’ai rencontrés ont nié que des membres de leur communauté aient tué des Tutsis lors de la révolte qui a précédé[B4] le génocide de 1972. Des Tutsis de la région m’ont affirmé le contraire.

Et tandis que les Hutus considèrent presque sans exception que les événements de 1972 relevaient d’une campagne d’extermination systématique, des Tutsis avec lesquels je me suis entretenu estiment qu’il s’agissait d’une riposte légitime de la part d’un gouvernement en lutte contre des insurgés hutus.

Étant donné que le passé est sujet à controverse et mythifié, il m’est arrivé de me demander comment la commission pouvait s’acquitter de son mandat, c’est-à-dire faire la distinction entre la fiction et la réalité, sans parler d’aider les Burundais à se réconcilier partout dans le pays.

Listes noires déchirées, et les hommes qui ont sauvé mon père

Mais le travail de la commission ne fait pas que semer la discorde : pendant cette année de reportage, j’ai vu beaucoup de Hutus et de Tutsis s’unir pour livrer des informations sur ce qui s’est passé en 1972, ce qui me remplit d’espoir pour l’avenir.

L’exemple le plus frappant a eu lieu à Bururi, une province du sud où des insurgés hutus ont tué de nombreux Tutsis en 1972, et où sont nés les officiers tutsis qui ont fomenté le génocide qui a suivi, parfois appelés ‘la mafia de Bururi’.

Des habitants ont affirmé que dans certaines régions de la province, l’eau des rivières était devenue rouge au fur et à mesure que des victimes hutus y étaient jetées. Des employés de la commission m’ont indiqué que 18 000 personnes étaient probablement mortes à cet endroit, et qu’un grand nombre de charniers restaient à mettre au jour.

Si certains habitants de Bururi ont refusé d’aider la commission, un groupe de Tutsis de la région a fourni des détails qui ont mené à la découverte d’un charnier contenant les restes de 121 collégiens et lycéens hutus. Aux yeux de leurs meurtriers, ils représentaient la future élite.

La commission a pu identifier les noms des élèves enterrés au milieu de la forêt grâce à des photos et des dossiers d’archives qu’un professeur tutsi avait sortis clandestinement de l’école en 1972, malgré l’ordre qu’il avait reçu de les détruire.

Partout où j’allais, on me relatait des actes de solidarité. Dans une autre commune de Bururi, on m’a parlé d’un professeur tutsi qui avait refusé de livrer ses élèves hutu à l’armée. En représailles, il avait été tué avec eux.

Dans la province de Kirundo, dans le nord, j’ai rencontré la fille d’un caporal, un Tutsi appelé Emmanuel Ndahigeze, tué pour avoir commis le crime de nourrir des prisonniers hutu. Et à Makamba, des habitants hutu m’ont parlé d’un pasteur tutsi qui avait défié en 1972 des soldats qui détenaient une liste de Hutus à abattre.

« Quand il a appris l’existence de cette liste, il l’a cherchée, » m’a dit Protais Ndayizeye, un habitant de la région. « Quand il l’a obtenue, il l’a déchirée en mille morceaux et des vies ont ainsi été sauvées. »

Mon père, Michael Nditunze, aurait perdu la vie en 1972 sans l’intervention courageuse de deux Tutsis, Cyriaque Ndenzako et Pascal Ndikumana, ses amis depuis l’enfance.

Mon père avait un petit commerce à l’époque. Il vendait des vêtements, des denrées alimentaires, des couvertures et de l’huile de palme à Nyanza-Lac, une ville du sud située au bord d’un lac. En 1972, il s’est retrouvé pourchassé par des bandes de jeunes Tutsis liés à l’armée.

Cyriaque Ndenzako, un soldat qui faisait semblant d’être malade pour éviter de participer aux tueries, a risqué sa vie en hébergeant mon père. Pascal Ndikumana, un commerçant très respecté de la région, a risqué la sienne en disant aux jeunes Tutsis que mon père avait pris la fuite.

Nos trois familles sont restées proches depuis lors. Ma sœur est la marraine de la fille de Pascal Ndikumana. Et j’ai promis d’aider à payer les frais de scolarité du fils de Pascal Ndikumana, Havyarimana, et ceux de l’une des filles de Cyriaque Ndenzako.

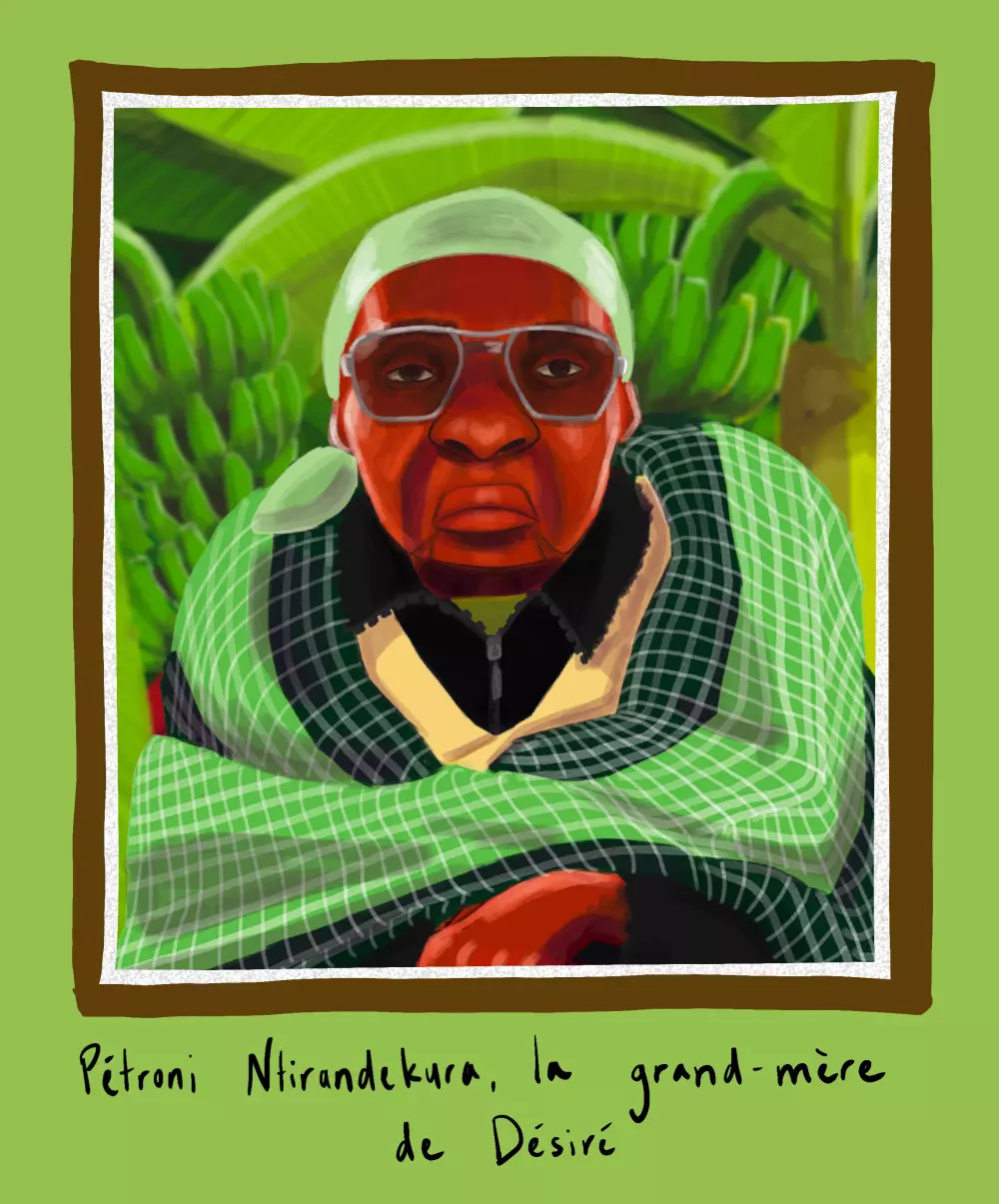

Si mon père, qui est vivant et en bonne santé, doit la vie à ses amis, d’autres Hutus de Makamba doivent la leur au courage de ma grand-mère, Pétronie Ntirandekura, décédée il y a deux ans, à l’âge de 85 ans.

En 1972, un groupe de soldats à la recherche de Hutus est arrivé dans son village à bord d’un véhicule. Pour arrêter le carnage, elle est allée à pied jusqu’au bout d’une route menant à l’extérieur du village et elle a enlevé l’un des cinq troncs d’arbre qui servaient de pont pour passer un petit ruisseau. Les soldats ont été bloqués quand ils ont voulu s’en aller, ce qui a permis aux prisonniers de s’échapper à travers une forêt voisine.

Une rencontre fortuite et un message à celui qui a tenté de me tuer

On ne sait pas très bien ce qui se passera quand la commission aura terminé ses enquêtes. Bien qu’elle soit chargée d’établir les responsabilités pour les crimes commis, il ne s’agit pas d’une autorité judiciaire ayant compétence pour engager des poursuites. Et bien qu’elle puisse recommander que les victimes perçoivent des indemnisations, les ressources du pays sont limitées.

Toutefois, d’ici la fin de ses travaux, j’espère que la majorité des Burundais seront satisfaits des découvertes réalisées et qu’ils en sauront davantage sur ce qui est arrivé à leurs proches.

Reste à savoir si cela se passera sous ce gouvernement, mais il faut bien commencer à un moment ou à un autre. En attendant, j’estime que nous, Burundais, devons y mettre du nôtre pour nous pardonner les uns les autres.

L’auteur évoque la manière dont sa grand-mère a sauvé des vies en 1972.

En 2013, j’ai eu l’occasion de faire la paix avec quelqu’un. Je travaillais à l’époque sur un reportage pour la Radio Isanganiro, une station indépendante fondée pour promouvoir la réconciliation au sein de la communauté. Ce reportage portait sur une organisation caritative qui propose une aide juridique aux prisonniers.

J’approchais en voiture de l’entrée du bureau de l’organisation, à Bujumbura, quand un gardien est arrivé pour lever la barrière de sécurité. Il m’a fallu un moment pour comprendre de qui il s’agissait : de l’homme qui avait tenté de me tuer dans mon dortoir près de deux décennies plus tôt.

Comme je quittais la réunion, je l’ai salué et je lui ai demandé s’il se souvenait de moi. Il a d’abord répondu « non » puis, après quelques instants, « oui ». Il a ajouté qu’il avait beaucoup de choses à me dire mais qu’il était pressé. Nous nous sommes serré la main et nous sommes partis chacun de notre côté.

Je n’ai plus eu de nouvelles de lui jusqu’à ce qu’il se présente, sans rendez-vous, à mon bureau dans le centre de Bujumbura, un an plus tard. J’étais absent, et il n’a pas laissé son numéro au gardien.

Douze mois plus tard, une nouvelle crise a éclaté quand notre ancien président a brigué un troisième mandat. Des coups de feu et des explosions de grenades ont retenti à Bujumbura. Certains ont craint que l’histoire ne se répète et ont fui le pays.

L’année dernière, j’ai envoyé un message à mon école secondaire sur WhatsApp pour demander des renseignements sur l’homme en question. Certains m’ont dit qu’il était parti vivre au Rwanda ; d’autres ont évoqué l’Ouganda. Personne ne savait vraiment.

Où qu’il se trouve, et quoi qu’il puisse se passer au Burundi, j’espère qu’il sait que ma porte lui sera toujours ouverte, et qu’il est déjà pardonné.

Désiré Nimubona (photographié avec sa grand-mère) est un reporter installé à Bujumbura, où il couvre l’actualité au Burundi, dans la région des Grands Lacs et au-delà. Il écrit pour The New Humanitarian depuis 2010. Il fait aussi des reportages pour Bloomberg et pour d’autres organes de presse, locaux et internationaux. Il est actuellement éditeur pour le site Mongabay, où il travaille sur les informations scientifiques en lien avec la protection de la nature et l’environnement. Il a une maîtrise en relations internationales et une maîtrise en journalisme.